「

135mmレンズ比較 その1」

「

135mmレンズ比較 その2」

「

135mmレンズ比較 その3」

「

135mmレンズ比較 その4」

「

135mmレンズ比較 その5」

の続きです。

135mmのレンズの比較をしてきました。

まとめると絞り開放からの性能的には

番号2のレンズが最もコントラストが高く

周辺まで解像しているのが分かります。

5のレンズはコントラストは低いですが

柔らかさがあって同じようにこの5本のレンズの中では

良い部類に入ると思います。

逆に3と4はこの5本の中では解像感も立体感も弱く

描写力は良くないレンズだと思います。

ただそういったところにこれらのレンズ独特の味を見いだし

一つの表現として使うことは可能だと思います。

そしてこれらはオールドレンズだけの比較でしたので

もし一本でもデジタル用のレンズがあれば

さらに違った比較も出来たと思います。

撮影したレンズの番号です。

1) Steinheil München Auto-D-Tele-Quinar 135mm F2.8 (M42)

2) Carl Zeiss Jena SONNAR 135mm F3.5 (M42)

3) HANIMAR auto “S” 135mm F2.8 (M42)

4) REVUENON 135mm F2.8 (Made in W. Germany) (M42)

5) Olympus E.ZUIKO auto-T 135mm F2.8 (OM)

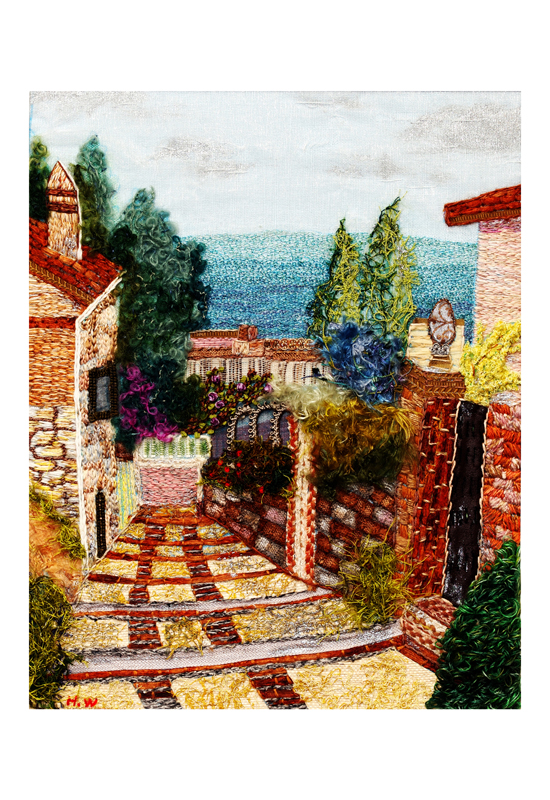

レンズの写真です。

この5本を比較した中でレンズ性能的には良くなかった4番のレンズ、

REVUENON 135mm F2.8 (Made in W. Germany) (M42)ですが、

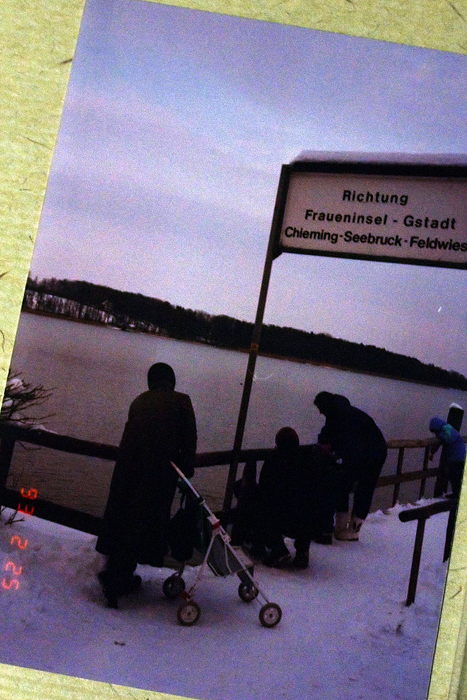

テストで使ったニュートラルな設定のものが次の一枚です。絞り開放です。

あくまで私の場合ですが、普段撮影するとき

ニュートラルな設定で撮ることはほとんどありません。

もちろんそれが自分のイメージに最も近い場合は

その設定で撮影しますが、基本はカメラ内の設定を

色々と変更することが多いです。

デジタルカメラには様々な引き出しがあります。

コントラスト、シャープネスだけでなくホワイトバランスなど。

それぞれカメラ内で様々な設定にして

イメージを変えて撮影することも可能です。

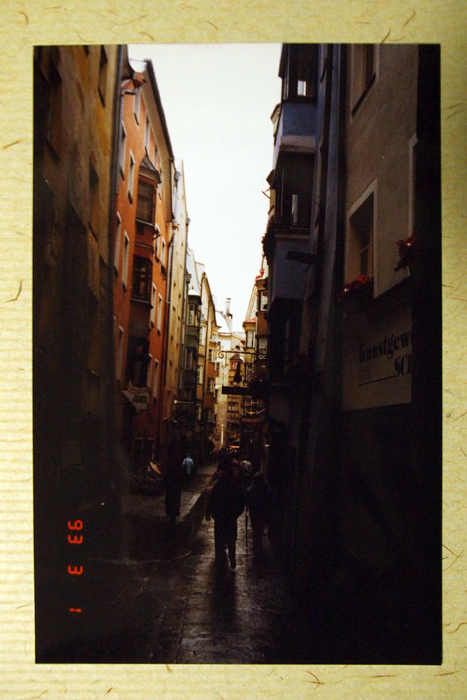

次の2枚は出来るだけカメラ内で設定して

あとでソフトでトーンカーブなどを調整したものです。

最初の一枚はニュートラルな設定で撮ったものより

クレーンの立体感もありますし、

2枚目の方は絞り開放の周辺光量落ちも上手く利用できたと思います。

いずれもアートフィルターは使っていません。

例えばPCで鑑賞する、ポストカードサイズに印刷する、

A4サイズに印刷するなど、人それぞれ用途が違っていると思います。

レンズ性能が良くて画質が良くなるのはもちろん望ましいことだと思いますが、

そういった描写力の優れていないレンズでも用途によっては

大きな問題はないように思います。

撮り方次第では独特な味も良い雰囲気を演出してくれるかもしれません。

個人的にはこの3、4番のレンズで雨の風景を撮ると面白そうな気がしました。

今回のテストでは単純にレンズの比較だけでなく

カメラの引き出しの多さ、表現の可能性を

改めて感じることが出来た面白いテストでした。

友人にも感謝!です。

記事にお付き合いいただき、どうもありがとうございます。